INTELLETTUALE E COMPAGNO DI STRADA DI ARTISTI DI PIÙ GENERAZIONI, LA SUA VICENDA DI SCRITTORE E DI CRITICO D’ARTE È IMMERSA NEL CONTESTO STORICO DEL SECOLO BREVE E, PER CONVERSO, NEL LUNGO PERIODO CHE RUOTA ATTORNO AL SESSANTOTTO.

VITTORIO BRANDI RUBIU HA SAPUTO CONIUGARE LA GENERAZIONE DEI MAESTRI A QUELLA DEI RIBELLI. LEGATO AI MAGGIORI ARTISTI DEL SUO TEMPO, NON HA MAI DIMENTICATO LA LEZIONE SUI FONDAMENTALI VALORI DELL’ARTE CHE IL SUO MENTORE, CESARE BRANDI, GLI AVEVA IMPARTITO FUORI CATTEDRA E DA CUI ESTRASSE LA SOSTANZA PER UN APPROCCIO SEMPRE EDIFICANTE ALL’ARTE E AGLI ARTISTI.

LA PUBBLICAZIONE DEL SUO LIBRO SCRITTI TRA ARTE E VITA (CASTELVECCHI, 2019) HA OFFERTO L’OCCASIONE PER TORNARE A TROVARLO E RINVERDIRE UN ANTICO RAPPORTO.

A SCORRERE L’INDICE DEL VOLUME, AL DI LÀ DEL GENEROSO NUMERO DEI TESTI CHE, IN QUANTO BREVI, SI SUSSEGUONO INCALZANTI NELLE OLTRE TRECENTO PAGINE, APPARE SUBITO EVIDENTE COME LA SCANSIONE DEI CAPITOLI RESTITUISCA I PASSAGGI CRUCIALI DELLA SUA ESPERIENZA: I RAPPORTI CON BRANDI, QUELLI CON MORANDI E BURRI, ARTISTI SUI QUALI CONFLUIRONO AUTONOMAMENTE LE PREFERENZE SIA DI BRANDI CHE DI RUBIU, IL SODALIZIO CON PASCALI – FU RUBIU AD AVVICINARLO A BRANDI –, E INFINE L’INCONTRO CON FABIO SARGENTINI E L’ATTICO, UNA COMPLICITÀ QUEST’ULTIMA NATA NELLA SECONDA METÀ DEGLI ANNI SESSANTA E CEMENTATA ALL’INSEGNA DEL NUME DI PINO PASCALI. POI ALTRI DUE CAPITOLI DEDICATI, COM’È CONSUETO IN QUESTO GENERE DI PUBBLICAZIONI, A MOSTRE E RECENSIONI, E A CORONAMENTO FINALE QUATTRO INTERVISTE CHE RESTITUISCONO SINTETICAMENTE LO SPETTRO DEGLI INTERESSI DELL’AUTORE.

QUESTA RACCOLTA DI SCRITTI HA FORNITO IL PRETESTO PER UNA PIÙ AMPIA INTERPRETAZIONE DEL SUO LAVORO, IL QUALE A SUA VOLTA HA PERMESSO DI TORNARE A INDAGARE ALCUNI DEI GANGLI PIÙ IMPORTANTI DELLA STORIA DELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO. PER QUESTO DEVO RINGRAZIARE ANCHE FABIO SARGENTINI, CHE MI HA SOLLECITATO A LEGGERLA E A SCRIVERNE.

NE È EMERSA UNA PROSPETTIVA INEDITA DALLA QUALE RIGUARDARE ALLA FIGURA DI RUBIU CHE, NEL RACCOGLIERE E MANTENERE VIVA LA PROFEZIA BRANDIANA DELLA FINE DELL’AVANGUARDIA, SENZA DI CONTRO MAI TRADIRE I VALORI SUI QUALI SI ERA FORMATO E IN CUI AVEVA CREDUTO, VIENE A RAPPRESENTARE UNA VICENDA PARADIGMATICA, UN COMPORTAMENTO ESEMPLARE, CHE CONTIENE UNA LEZIONE FONDAMENTALE PER CAPIRE IL NOSTRO PASSATO RECENTE, ANCORA INTRISO DI UMANISMO, E PER COMPRENDERNE LE TRASFORMAZIONI PROPRIO MENTRE TRASCOLORA LA CIVILTÀ MODERNA.

L’ultima volta che ebbi modo di collaborare con Vittorio Rubiu fu quando, progettando il numero Zero di “Arte e Critica”, decisi di dare spazio a Cesare Brandi, del quale Vittorio, erede spirituale, aveva autorizzato gli Editori Riuniti a ristampare i Dialoghi sulle Arti, uno dei capisaldi del pensiero estetico del maestro senese.

In quei primissimi anni Novanta, le scelte di Rubiu si erano già da tempo manifestate con chiarezza. Dopo la morte di Pascali, cui era stato unito da profonda amicizia e stima, egli aveva infatti rinunciato al ruolo di critico militante, al quale, in fondo, non aveva mai creduto, a meno di non voler intendere quel ruolo come l’aveva inteso egli stesso parlando di Brandi, cioè come: “Critico militante, e sia pure di una milizia sui generis, sganciata dalla più stretta attualità e dal succedersi delle nuove tendenze”.1 Anche se, nel caso di Rubiu, la definizione andrebbe rovesciata e interpretata come una militanza agganciata alla più stretta attualità, ma senza mai perdere di vista il senso profondo, continuo dell’arte.

Rinunciando all’attualità, Rubiu aveva scelto di impegnarsi a fondo nella diffusione dell’opera di Brandi. Un compito rinvigorito dall’adozione giuridica da parte del maestro e accresciutosi ulteriormente dopo la sua scomparsa.

La sua rinuncia alla critica militante è una questione tutta interna al sistema dell’arte; per comprenderne meglio il senso andrebbe inserita nel contesto generale delle tensioni culturali e politiche di quegli anni. Andrebbe ricordato, per esempio, che il Sessantotto, preso come data-simbolo del ribollire di certe radicalità oppositive, fu anche il momento in cui l’avanguardia artistica, attraversata da forti contraddizioni, perse il proprio primato intellettuale e dovette cedere il passo alla vita, che incombeva nelle nuove forme assunte dal sociale e dal politico.

L’attaccamento a Brandi e alla cultura di cui egli era portatore divenne il suo vero atto di militanza: l’atto di una critica votata all’inattualità, ma proprio per questo, come qualcuno ha autorevolmente affermato, un’espressione della contemporaneità.2

In linea con l’impegno di tenere viva l’opera del maestro, Rubiu, con il suo consueto entusiasmo, accolse di buon grado la mia proposta di raccogliere su “Arte e Critica” una serie di testimonianze, a iniziare dalla sua, sul senso e sul significato che gli scritti di Brandi acquisivano riproposti in quel momento specifico, ovvero a ridosso della fine degli anni Ottanta, durante i quali si era manifestato il definitivo esaurirsi dell’avanguardia con i suoi ideali di trasformazione e di progresso. Un tema sul quale, peraltro, Brandi poteva vantare dei precedenti che risalivano alla fine degli anni Quaranta e sui quali si era ripetutamente tornati nel corso del tempo.

In vista della realizzazione di quel primo fascicolo, mentre chiedevamo i contributi a esponenti di diverse generazioni, a Maurizio Calvesi, a Massimo Carboni e primo fra tutti a Giulio Carlo Argan, quest’ultimo venne a mancare. Un evento tragico ma non improvviso, visto che già nelle settimane precedenti, quando lo incontrai per chiedergli appunto di scrivere la sua testimonianza in onore del suo caro amico Brandi, scomparso pochi anni prima, mi disse che, nonostante ci tenesse molto, le sue precarie condizioni di salute in quel momento gli impedivano di dedicarvisi.

Con la morte di Argan si rinnovava la memoria del loro legame, di un’amicizia che li aveva visti uniti in tante battaglie, in un fertile e spesso dialettico rapporto intellettuale. Non si poteva peraltro ignorare che con la loro morte si assisteva a un ulteriore epilogo: la fine del secolo modernista. Fu per questo che mi sentii in dovere di riunirli in quelle pagine, mi parve un dovuto atto simbolico.

Modificando i programmi iniziali, chiesi dunque un contributo a Bruno Contardi, l’ultimo allievo riconosciuto di Argan, che volle occuparsi di uno degli episodi che avevano visto quelle due grandi figure porsi in rapporto dialettico in merito alla questione della convivenza dell’architettura moderna con l’antica. Rispetto al mio intervento, decisi invece di trattare un altro tema che li aveva visti impegnati in un ideale e proficuo dialogo, e cioè il contraddittorio tra Argan che scriveva nel ’46 Pittura italiana e cultura europea e Brandi che l’anno successivo replicava con Europeismo e autonomia di cultura nella pittura moderna italiana. Un confronto di grande attualità su come considerare il posizionamento del nostro paese in rapporto all’Europa; un tema, pensai, che se aveva avuto grande rilevanza all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, ancor più ne doveva avere agli albori degli anni Novanta, in coincidenza con la firma del Trattato di Maastricht e con il dibattito che lo seguì relativamente al mancato riconoscimento di una comune matrice culturale, una carenza che di fatto sottolineava come l’Unione Europea si basasse soltanto su un’intesa economica.

GLI ANNI NOVANTA E L’EREDITÀ DI BRANDI

All’inizio di quel decennio si avvertiva con chiarezza lo stato di avanzamento del processo di globalizzazione, il mondo si stava progressivamente allontanando da quella cultura umanistica di cui Brandi e Argan erano stati i grandi protagonisti. Ripensarli nel loro rapporto dialettico voleva dire restituire in profondità, con luci e ombre, il senso della civiltà moderna che stava trascorrendo, proprio mentre iniziava la lunga serie degli anni battesimali, come qualcuno li ha significativamente definiti, durante i quali si perseguì l’obiettivo, mai esplicitamente dichiarato ma evidentemente perseguito, di smantellare definitivamente quella civiltà.

Stava avvenendo di fatto l’aggiramento dei valori su cui si era poggiato l’intero edificio che quei personaggi avevano contribuito a costruire lungo la dorsale del Novecento: pensiamo al loro comune intendere la funzione pubblica del patrimonio artistico, della sua conservazione e del restauro; pensiamo alla loro visione storica: la rilettura del passato, l’impegno nel presente e le proiezioni nel futuro; e pensiamo al continuo bilanciamento tra partecipazione pubblica e interessi privati. Tutti temi che avevano finito per rappresentare i principi sui quali si basava la formazione della nostra coscienza critica. Rievocarli in quel momento significava assumere una posizione di resistenza contro la deriva neoliberista e riconfermare l’idea che l’arte è un’espressione connaturata all’uomo, un segno inconfondibile della sua libertà, e non una maniera per alimentare la sua funzione crematistica, quella ricercata dalle nuove élite.

Quella riproposizione mi sembrò un modo per ribadire i principi fondamentali posti dall’avanguardia artistica nella sua interezza, riconducibili all’engagement e alla battaglia contro il dominio del commercio nell’arte. Rubiu, in quel momento, rappresentava la connessione viva con quella cultura, con quella civiltà, e se l’avanguardia aveva ormai da tempo esaurito la sua energia, allora bisognava attaccarsi ancor di più a quei valori di umanità che rappresentavano l’ultimo approdo possibile contro il naufragio liberista.

Erano anni in cui si assistette a una trasformazione geopolitica tale da arrivare perfino alla dichiarazione della fine della storia. Un’ipotesi che non poteva non avere una ricaduta nel mondo dell’arte, tant’è che venne spontaneo riconnetterla, seppure non senza contraddizioni, alle varie affermazioni di crisi o di fine dell’arte che si erano susseguite per quasi un cinquantennio. Penso ad esempio a quelle espresse proprio da Brandi, che già nel lontano ’49, in un saggio sorprendente intitolato La fine dell’avanguardia, aveva annunciato con incredibile sensibilità, quasi fosse una sibilla, il terremoto che stava attraversando l’arte moderna; o a quanto sostenuto da Argan, che qualche anno dopo, ma con più ampie conseguenze, parlava della morte dell’arte, le cui prime avvisaglie sono già presenti in Salvezza e caduta nell’arte moderna, dove si legge: “…e così l’arte è giunta per proprio conto all’essere-per-la-morte di Heidegger”.

In quell’abbrivio dei Novanta, si stava aprendo un orizzonte del tutto nuovo, per cui veniva spontaneo domandarsi quale fosse, nel secolare processo di modernizzazione, la finalità ultima dell’arte, e quale sarebbe stato il suo possibile futuro. Non tanto la fine, dunque, ma il fine. E quel fine doveva essere l’uomo, come ci intimava la nostra coscienza, come ci avvertiva quella civiltà di cultura cui erano appartenuti Brandi e Argan e come era stato confermato anche dalle parole di Alberto Moravia in L’uomo come fine, che giusto al tempo di quel dibattito su cultura europea e pittura italiana ci ricordavano che l’uomo deve essere il fine di se stesso e non un mezzo per raggiungere altri fini. Riemergevano in quell’orizzonte l’insegnamento di Brandi e la sua lezione morale, e Rubiu ne era l’esempio.

L’AMICIZIA CON PASCALI

L’attività critica di Rubiu era cominciata allo scadere degli anni Cinquanta, qualche tempo dopo aver conseguito la laurea con una tesi sull’estetica di Brandi. Si era subito legato ad artisti di grandissimo rilievo, come Afro, Burri, Leoncillo, per fare solo qualche esempio. Poi, inoltrandosi negli anni Sessanta, aveva frequentato assiduamente i più giovani, anche qui per limitarci a pochi esempi, Tacchi, Schifano, Angeli, Ceroli e in particolare Pascali, per poi maturare la decisione, più volte ribadita, di uscire dalla militanza proprio a seguito della morte di quest’ultimo. Ma perché una scelta così drammatica? Rubiu era un ammiratore e un fanatico di Pascali, lo aveva dichiarato subito, scrivendo a botta calda, come direbbe lui, un pezzo per la mostra commemorativa che Palma Bucarelli volle allestire alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna all’indomani della tragica scomparsa dell’artista pugliese, nel ’69: “Ma Pascali non era un artista alla moda. Era perfettamente originale e personale in tutto, anche nel modo di vestire o farsi crescere i capelli. Aveva ingegno tecnico, mani precise e abilissime. Ma soffiava sulle idee come sul fuoco. Personaggio pieno di contraddizioni affascinanti, altrettanto impulsivo che dotato di una lucidità riflessiva, cercava un contatto con le cose attraverso il gioco, e un distacco attraverso l’ironia. E però, o forse proprio per questo, la sua forma d’iniziazione all’arte era segreta e radicata nel profondo più di quanto potesse sembrare a prima vista. Ero anch’io un ammiratore, dovrei dire un fanatico, di Pino Pascali”.3

E si capisce, ma non basta a motivare la decisione di abbandonare la critica militante, fosse pure intesa soltanto nella forma del suo essere d’attualità. C’è qualcosa di più profondo dietro quella presa di posizione, ed è radicato nel suo modo di intendere l’arte, di interpretare il processo creativo e persino il suo fine ultimo.

Se ne trova traccia in un altro testo importante, dedicato sempre a Pascali, scritto per la monografia che sarebbe dovuta uscire a ridosso di quel luttuoso evento, ma che invece vide la luce soltanto sette anni dopo, nel ’75. Un saggio che, come scrive Rubiu, “ha conosciuto, nel suo piccolo, le sue brave vicissitudini”, ripreso, rimaneggiato e ripubblicato a quasi trent’anni di distanza con il titolo più che mai suggestivo di Vita eroica di Pascali e poi riproposto ancora successivamente.4

Uno scritto che ha accompagnato tutta la lunga maturazione del mito di Pascali, iniziato con la sua morte precoce, all’età di trent’anni – gli eroi, del resto si sa, muoiono giovani –, e alimentato dalla sua febbrile e carismatica produzione artistica, realizzata in un arco di tempo fulminante, solo quattro seppure intensissimi anni.

In un passaggio centrale di quel testo, Rubiu mette a confronto il suo eroe eponimo con la massima espressione di potenza dell’arte che proprio in quegli anni prendeva vita dall’altra parte dell’Oceano, la Minimal Art. È un confronto serrato, stringato, com’è nel suo stile, ma che ci apre una limpida prospettiva sul modo di intendere l’arte da quel particolare osservatorio in cui Pascali è pienamente inserito, l’Italia. Nel clima internazionalista degli anni Settanta, come in quello globalista dei Novanta, parlare di cultura italiana significava prendersi diversi rischi, primo fra tutti l’accusa di essere fuori tempo, di inattualità per l’appunto.

Autonomia di cultura nella pittura moderna italiana, era questa l’asserzione di Brandi contenuta nel titolo di quel testo sopra evocato in merito al dibattito con Argan. Un’affermazione che non ha mai avuto molti audaci pronti a sostenerla, ma che ha trovato invece Rubiu in prima fila, armato della sensibilità e di quella cultura di tradizione che aveva avuto la fortuna e la prontezza di cogliere di prima mano. Un concetto (quello dell’autonomia culturale italiana) che Brandi non aveva espresso esplicitamente per Pascali in quel testo illuminante scritto per la mostra da Jolas5, a Milano, nel ’67, che gli fece guadagnare il titolo di militante, seppure sui generis. Non lo aveva espresso esplicitamente, ma indirettamente sì, individuando magistralmente il modus operandi dell’artista nella metafora e nella metonimia, che poi è da sempre uno dei modi, se non il principale, di procedere dell’arte. A tal proposito Rubiu scrive per “La Fiera Letteraria” una lunga recensione della mostra e cita un passaggio di Brandi ritenuto a ragione centrale nell’interpretazione del lavoro di Pascali: “L’acqua entro contenitori come bacinelle per sviluppare gli ingrandimenti. Si dirà: bella forza, fare l’acqua con l’acqua. Ecco dunque che Pascali torna indietro alla più bassa forma di analogia, quella di rappresentare una cosa con la cosa stessa. L’acqua colorata, che svaria dal cobalto al verde smeraldo, in quei contenitori del secondo mare, è una sostanza che tutto sembra fuori che l’acqua. È rigida, è smalto, è vernice metallizzata. La sua forza d’immagine, portata al limite della scacchiera, del pavimento a grandi lastre colorate, sviluppa uno spazio verticale alto e compatto come un dado trasparente. In questo spazio il mare resta come al fondo del mare”.6 L’opera in oggetto è il secondo mare, proprio quella per la quale si è parlato sovente di una caduta minimalista o concettuale, insomma di una dipendenza dalle novità che venivano dall’America. Ma se Brandi è il primo degli audaci a rivendicarne l’autonomia, Rubiu non è certo da meno, tanto da scrivere poi in Vita eroica: “L’acqua di Pascali è come un pensiero impresso nella materia, è un’acqua interpretata nella sostanza plastica e cromatica, geometricamente modellata e sottilmente variata nei toni, senza profondità ottica, immobile, moltiplicata e insieme delimitata e come ripensata dai suoi contenitori di alluminio zincato, quasi a conferirle una solidità altrimenti inconcepibile con la sua natura. L’acqua come una struttura primaria, allora. E può darsi, anche se non siamo in grado di darne una prova, ed anzi di questa prova è lecito dubitare, può darsi che Pascali abbia preso lo spunto di una delle tante localizzazioni per terra della nuova scultura americana… Ma l’Europa non è l’America, e Roma non è New York. Di questo dato di fatto, che non è solo geografico, Pascali era perfettamente consapevole. E del resto, anche a voler ridurre il problema sotto il profilo tecnologico, il concettualismo dei minimalisti americani, che semplificando al massimo si potrebbe riassumere nel fortunato slogan di Mies van der Rohe, il meno è il più, mal si adattava al temperamento esplosivo di Pascali”.7

Tutto molto chiaro, ma secondo il giudizio dell’autore forse non lo era abbastanza, tant’è che sentì l’esigenza di aggiungere in nota: “La critica più attenta ha subito rivelato quel tanto di mitico, di favoloso, di onirico che si lega all’immagine di Pascali, anche quando si presenta nuda e come primaria: ma non come una struttura primaria, e cioè come il Minimalismo americano il cui lato programmatico e tecnologico è prevalente, mentre in Pascali è solo apparente”.

Ora si capisce meglio perché la scomparsa di Pascali gli abbia dato l’input per un diverso regime critico, lo abbia allontanato cioè da quella militanza legata all’attualità. È in questo contesto che assume maggiore evidenza una sua affermazione più recente fatta per ricordare quelle vicende: “Tutto il successivo fenomeno del concettualismo mi ha lasciato molto distaccato”.8

Il rapporto con Pascali, dunque, e con la sua creatività – solo quella artistica verrebbe da aggiungere, a meno di non voler pensare tutta la creatività come artistica – è la chiave di volta per comprendere l’impianto storico-critico di Rubiu. Negli anni successivi egli continuò a seguire per un po’ l’attualità, se ne ha testimonianza in vari scritti, a proposito di Acconci, LeWitt, Paxton, Whitman, e soprattutto nell’attenzione che rivolge a quella scena americana che, sull’innesco dell’happening, si era aperta al teatro, alla musica e alla danza. In fondo, proprio la danza era stata una sua passione giovanile, ma anch’essa si era molto radicalizzata. Si legga a tal proposito quello che scrive per Paxton. Inizia con un’annotazione sul pubblico, che nemmeno sembrava più tale quanto piuttosto “una piccola comunità capitata non si sa come nel luogo dove si produrrà l’evento”, per aggiungere subito dopo “il quale infatti si produce”, sottolineando il carattere per così dire produttivo insito nell’accadere di quell’evento. E poi, la descrizione dello spettacolo, eccone alcuni passi: “Una coppia, al centro, svolge un’azione lenta, allacciata, in un continuo sciogliersi e legarsi […] Sembra di vedere una lotta giapponese au rallenti: ma non c’è lo spirito della lotta, piuttosto ricorda gli allacciamenti poderosi e amichevoli degli acrobati […] la cenestesia dello slancio, della pesantezza […] la dice lunga sullo studio, l’applicazione tecnica che questo ballo-lotta ha richiesto […] È certo che il riferimento sessuale, nonostante il contatto fisico dei corpi, non è neppure sfiorato […] realizzano sempre una coppia androgina […] un contatto che è vincolante ed elusivo al tempo stesso […] Immaginate un movimento come è quello delle braccia allungate perpendicolarmente alla linea di sostegno del corpo […] Oppure immaginate il movimento lentamente avvolgente che precede il lancio del disco”. La descrizione dell’evento riesce a restituire plasticamente il lavoro sul corpo del danzatore. Paxton considera la danza, sono le parole di Rubiu, come “un segnale a tre dimensioni destinato ad agire in uno spazio reale”, “spazio reale, ma staccato da qualsiasi altro evento, che non sia quello che accade attraverso il danzatore isolato o la coppia allacciata”. Una sintesi perfetta, che conclude drasticamente: “Questo evento è allora davvero minimal”.9

Credo sia questo uno degli ultimi atti con cui Rubiu ha partecipato dell’attualità. Qualche tempo dopo, ricordando la tragica morte di Pascali, stigmatizzerà: “Sembrò segnare, ed in parte era vero, un ridimensionamento dell’avanguardia giovanile italiana”.10 Ora maturava in lui la conseguenza di quell’epilogo. Le novità che si erano affermate nel frattempo non erano evidentemente nelle sue corde. Erano arrivate dall’America e si erano abbattute sull’arte italiana, già funestata da tensioni sociali e politiche, come uno tsunami. Del resto, egli aveva avvertito che l’Europa non era l’America, e Roma non era New York. E questa consapevolezza andava ben oltre la semplice constatazione, sottintendeva qualcosa di molto più importante. Se la Minimal mal si adattava al temperamento esplosivo di Pascali, peggio ancora si prestava al concetto brandiano di forza d’immagine, che rappresentava la più tenace contrapposizione al concettualismo minimalista e che Rubiu aveva fatto suo. Ecco un’altra ragione, l’altra faccia della stessa medaglia, per distaccarsi dall’attualità e da quel certo tipo di critica militante che con il Sessantotto si era definitivamente accreditato.

UN DECENNIO D’AVANGUARDIA. IL RAPPORTO CON SARGENTINI

In questa avventura, tra Musica e Danza da un lato e un certo concettualismo dall’altro, Rubiu fu alleato di Fabio Sargentini, una vecchia conoscenza con la quale aveva condiviso viaggi, passioni e amicizie: “Conosco Fabio Sargentini da almeno quindici anni”, dichiarava in una conversazione realizzata nel ’75 sul tema delle nuove emergenze.

“Allora Fabio era un ragazzo dai modi impacciati, che se ne stava silenzioso in disparte, con l’aria di chi per prudenza si limita ad ascoltare, ma non si fida troppo dei discorsi degli altri”. Un ritratto affettuoso di un Sargentini poco conosciuto, e prosegue: “Sta di fatto che quando Sargentini jr prese in mano le redini della galleria, verso la seconda metà degli anni ’60, ebbe subito la fortuna, ed il merito, si capisce, di rivolgersi ai giovani, e tra questi di trovare due artisti come Pascali e Kounellis, che lui portò ad una definitiva valorizzazione anche internazionale”.11 Questo era il collante principale del loro legame.

Poi Sargentini invitò Paxton, Trisha Brown, La Monte Young, Terry Riley, Charlemagne Palestine e gli altri, in forza dei resoconti che Simone Forti gli faceva sulla nuova scena newyorchese. Sembrò che si toccasse il punto più estremo dell’avanguardia, oltre il quale non era più possibile andare. Musica e danza, sussunte nel mondo delle arti visive, apparvero un ulteriore segno della definitiva rottura con il passato. Quella rottura che era nelle corde della generazione ribelle, che aveva contestato le istituzioni in tutte le sue forme, a partire dall’autorità paterna. Rubiu, di una decina di anni più grande di Fabio, non aveva quello stesso animo, anzi identificava, mi azzardo a dire, il riconosciuto maestro con una figura paterna. Così, nella sua reazione agli eccessi della radicalità Minimal, si inframetteva probabilmente anche qualche altro sentimento.

Si può supporre che sia stato questo il momento, a metà degli anni Settanta, in cui Rubiu rinunciando all’attualità si allontanò definitivamente da quella forma di militanza. Verrebbe da pensare che la motivazione stia nella presa d’atto che gli estremismi concettuali avevano spinto l’arte lontano da quei fondamenti estetici che egli conservava pertinacemente in virtù del suo pensiero e dell’osservanza dell’opera di Brandi. Ma se di questo non si ha conferma nei suoi scritti, la si può trovare nel modo di interpretare le scelte compiute da Sargentini. La si trova, per esempio, nella testimonianza resa in occasione della mostra per i trent’anni dell’Attico, dove con slancio afferma: “Ciò che mi preme di ricordare è che fu proprio sotto la spinta di questo sodalizio artistico, vissuto con limpida amicizia, con passione, ed insieme con rigore concettuale, che Fabio prese coscienza di sé, e della sua missione, oserei dire, di gallerista precursore”.12 Rubiu parla ancora una volta dei rapporti con Pascali, con Kounellis, che del resto erano anche i suoi, e prosegue: “[…] in un contesto storico già profondamente mutato (siamo nel ’68), – non si parlava più in termini di pittura e scultura, distinguendo l’una dall’altra come manifestazioni autonome, ma di arte come evento o processo in atto […] Così nacquero, da un’ansia di novità che era nell’aria, dall’urto vivo col pubblico, più che da una volontà programmatica, le successive serate dedicate alla danza e alla musica, indiana e americana”. Rubiu segnala il cambiamento per molti versi traumatico dei rapporti tra arte e società, tra arte e politica: “Quando Fabio si accorse che si era ormai arrivati al punto di saturazione di certe esperienze, decise di porvi fine. E lo fece nel modo più insolito e creativo, facendo allagare lo spazio della galleria: che era cosa di per sé straordinaria, ma proprio perché valeva come sostituzione immaginaria dell’immaginario finito”. Basterebbe cogliere ancora una volta il richiamo alla forza d’immagine per comprendere le motivazioni sottese alla scelta di Rubiu, mentre altre erano le ragioni addotte al gesto di Sargentini: “Via via che Fabio scioglieva per così dire se stesso da se stesso, l’orizzonte mutava. Ed è proprio seguendo questo binario poetico, che la personalità di Fabio finiva per soverchiare la sua stessa attività di gallerista, con la letteratura, il teatro, la poesia, e soprattutto con la smagliante originalità del personaggio”.13

Nella seconda metà degli anni Settanta, si percepì con chiarezza il cambiamento di clima. L’arte si era spinta avanti fino all’estremo, fino a ritrovarsi senza più possibilità di rinnovamento né rispetto alla scelta dei comportamenti da assumere, né sul piano degli slittamenti linguistici da operare, né tantomeno su quello dei contenuti da affermare. A quel punto si dovette constatare la fine dell’avanguardia. Dopo tanti annunci, essa si manifestò di colpo, senza altra possibilità di appello. Avvenne in coincidenza all’espandersi del dibattito sul postmoderno in filosofia, una concomitanza che creò più di qualche fraintendimento, più di qualche errata interpretazione. Sta di fatto che presto decadde anche l’uso della parola avanguardia, un sostantivo che fino a quel momento era servito a indicare la funzione della ricerca e della sperimentazione artistica per il rinnovamento della società e nel contrasto alla logica del profitto e al commercio dell’arte. Non ci volle molto, del resto, a interpretare l’avanguardia come una di quelle grandi narrazioni di cui si decretava il superamento.

Con l’arte che tornava all’opera, quadro o scultura che fosse, e con il consenso che il pubblico e il mercato prontamente gli tributarono, l’avanguardia venne definitivamente disinnescata. Con essa venne superata pure, come aveva previsto Brandi, la predisposizione romantica. Non era scemata affatto, però, l’urgenza creativa di fare arte. E se la si liberava da tutti gli altri fini, poteva rivelarsi essere ancora la base da cui muovere per ritrovare i caratteri dell’umanismo.

Quale fu la risposta di Sargentini di fronte a quell’impasse l’ha suggerito Rubiu stesso, va rintracciata nella scelta di dedicarsi al teatro. Infatti, le sue prime opere teatrali, Peter Pan e Ballerina, le realizzò una dopo l’altra nel ’79. Diversi anni più tardi, quando Sargentini scriverà la presentazione al già citato Vita eroica di Pascali, alluderà indirettamente alla questione indicata da Rubiu dello sciogliersi da se stesso: “Rubiu non è un critico inflazionato, che scrive per tutti cinicamente, tanto per conquistarsi spazi di potere. Egli segue o ha seguito da vicino solo pochi artisti. Con loro arriva a costruire un sodalizio, e per loro e su di loro quasi esclusivamente scrive. Ieri gli è successo con Burri, con Afro, con Manzù, con Guttuso, ma soprattutto con il coetaneo Pascali. Oggi con Mattiacci, mi risulta, e col sottoscritto, se mi si passa l’immodestia”. In questo modo Sargentini si riposizionava dentro quella dialettica artista-critico che, messa sottosopra negli anni della contestazione, in quel passaggio di decennio si stava cercando di rimettere sui piedi. Nella sua lunga carriera egli aveva sempre sentito i cambiamenti nel loro farsi, prendendosene carico, quasi la sua fosse – come aveva osato Rubiu – una missione di gallerista precursore.

ANNI OTTANTA, RIMONTA LA PITTURA

Sul finire degli anni Settanta si preparava dunque un altro sommovimento, ma questa volta avveniva mentre Sargentini si dedicava al teatro dando pieno corso alla sua creatività. Non aveva perso però l’interesse per la sua originaria attività. Aspettò, volle saperne di più, andare in profondità, e nel dicembre del 1983 riaprì la galleria. Nel tempo che corre tra il momento in cui finì “per soverchiare la sua stessa attività di gallerista, con la letteratura, il teatro, la poesia” e la riapertura dell’attività espositiva era accaduto qualcosa di imprevedibile. Si era assistito all’emergere di una nuova generazione, di poco successiva a quella protagonista della lunga stagione del Sessantotto. La sua scelta di ricollegarsi a certa tradizione modernista, a discapito dei linguaggi affermatisi negli anni Sessanta, trovò un fortissimo consenso nelle istituzioni e in un numero ampio di collezionisti pronti ad acquistare con entusiasmo le nuove opere.

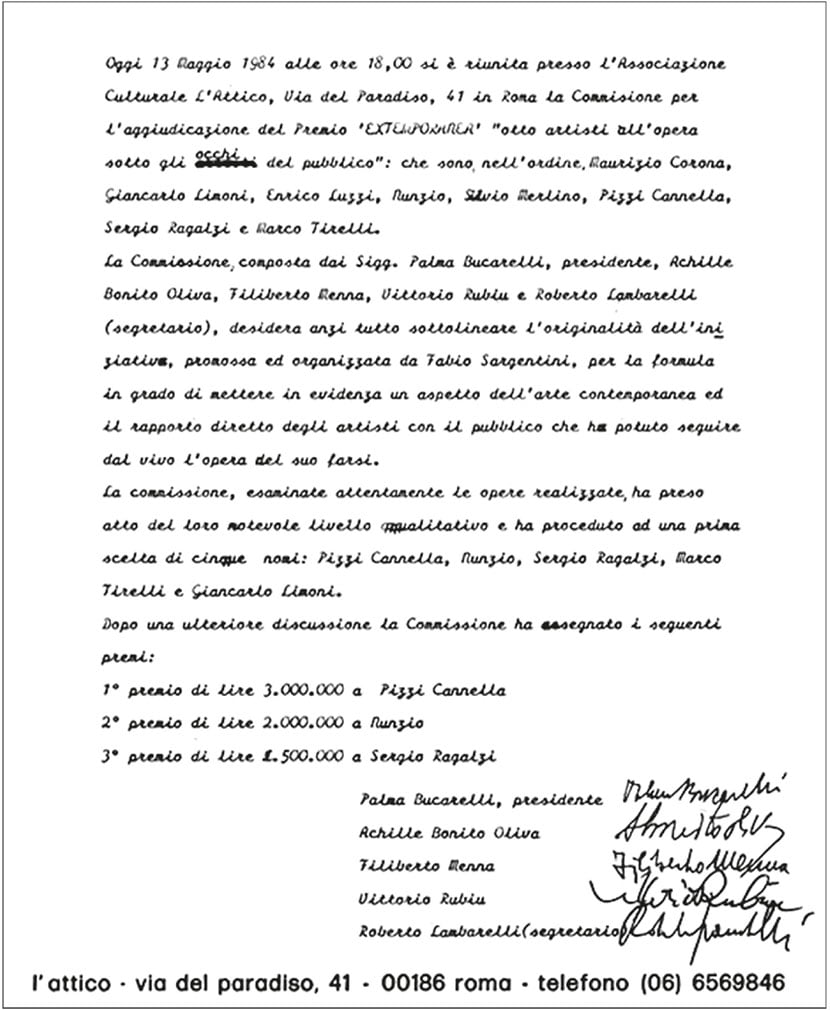

Il programma della nuova stagione dell’Attico fu rivolto agli artisti di questa nuova generazione, che a Roma era particolarmente attiva, e dopo le prime mostre personali fu messo in cantiere un evento collettivo insolito, Extemporanea, basato sull’idea di far lavorare gli artisti per tre giorni nello spazio della galleria alla presenza del pubblico. L’evento si sarebbe poi concluso con l’assegnazione di un premio.

Rubiu, con il quale Sargentini non aveva avuto più occasione di collaborare, venne invitato nella giuria. Fu allora che conobbi Vittorio. Se la sua partecipazione era motivata dal loro antico rapporto, la mia era il risultato di una collaborazione iniziata l’anno precedente, quando con Sargentini, che già meditava di riaprire lo spazio espositivo, si era instaurato un dialogo che durò alcuni mesi e che portò al programma della prima stagione.

Extemporanea ha un significato storico di una certa rilevanza, per comprendere il quale sento di dover dedicare qualche riga a un antefatto piuttosto significativo. La prima esposizione del nuovo ciclo dell’Attico fu dedicata a Maurizio Corona, un artista piemontese vicino a Mario Merz che avevo presentato l’anno prima in una personale a Torino, e che sempre nella città sabauda avevo invitato in una collettiva alla Promotrice delle Belle Arti intitolata Razionale Decorativo, dove oltre a Corona avevo riunito parecchi giovani artisti (Enrico Barbera, Domenico Bianchi, Romano Bozzolla, Tullio De Gennaro, Giuseppe Gallo, Marcello Jori, Felice Levini, Pier Luigi Meneghello, Sabina Mirri, Giuseppe Salvatori, Anna Maria Santolini, Mariella Simoni, Dario Zanichelli). Erano tutti orientati verso la pittura e questo, nella città dominata dall’Arte Povera, fu un fatto abbastanza straordinario. I loro interessi si discostavano tanto dall’impegno sociale e/o politico quanto da qualsiasi altra impostazione di matrice concettuale, ma senza alcuna intenzione polemica, c’era anzi una certa fascinazione nei confronti di quegli artisti ribelli e un po’ maledetti che avevano segnato le vicende degli anni precedenti. C’era una consueta dialettica generazionale accompagnata, questo sì, dalla voglia di conquistare uno spazio d’espressione e ritrovare così, in modo naturale, un’autenticità che sembrava essersi smarrita. Presto, però, ci si dovette rendere conto dell’ambiguità di quella posizione: sarebbe stato impossibile trovare la propria autonomia di ricerca a prescindere dai rapporti di forza. La situazione era evidente, ci si era allontanati dall’area poverista e concettuale, e questo comportava dei plausi ma anche dei duri attacchi, come ad esempio quello che ricevemmo da Luigi Carluccio, critico torinese che, forte della fresca nomina di Direttore delle Arti Visive della Biennale di Venezia, vedeva in quella iniziativa e nella nuova generazione una possibile minaccia per l’establishment cittadino.14

Il suo affondo critico puntava sul fatto che gli artisti riuniti in quell’occasione fossero, a suo avviso, dei transfughi, ovvero artisti sfuggiti alle maglie dei critici allora più in voga. Carluccio non aveva capito quale fosse la drammatica urgenza che spingeva la nostra generazione. Continuava a pensare e a fare come se nulla fosse accaduto.

All’indomani della nomina a Direttore della Biennale, avvenuta nei mesi precedenti, dichiarava: “[…] evidente che non posso ignorare quel gioco delle parti, così italiano e veneziano, dal quale io stesso sono stato generato”. Continuava cioè a considerare l’arte come il frutto di una gestione elitaria del potere. Carluccio avrebbe dovuto curare la mostra veneziana dell’‘82, ma non ne ebbe il tempo, morì inaspettatamente pochi mesi prima. Lo ebbe però per darne l’impostazione, con la quale dovettero fare i conti i nuovi incaricati. Molte furono le polemiche che travolsero quell’edizione, a dimostrazione che l’idea di base non rispondeva più alle tendenze in atto. Tommaso Trini, che di quella Biennale curò la sezione Aperto ’82, restituì quella temperie con una affermazione riportata nell’occhiello di un articolo su “La Stampa”: “Oggi ci sono centomila giovani che si sentono artisti: bisognerebbe invitarli tutti”.15

Al di là di questo aspetto per così dire sociologico, Carluccio dimostrava mancanza di esperienza diretta e poca sensibilità nei confronti dei giovani, tanto da scrivere: “[…] Lambarelli ha raccolto 14 artisti giovani, più o meno sotto i trent’anni, sfuggiti mi pare tutti, per ora, alla presa di Achille Bonito Oliva, Renato Barilli e Flavio Caroli […] tutti disponibili a praticare la pittura come un divertissement all’interno del quale è difficile separare il grano dal loglio, si dovrebbe dire la furbizia dal candore”. Cioè, continuava a farne una questione di appartenenza o, al più, di stile. Del resto, era un equivoco facile in cui cadere e nel quale in molti sono di fatto caduti, perfino lo stesso Bonito Oliva. In realtà c’era nei giovani la volontà di assumere una posizione più contemplativa, in grado di proiettare l’arte oltre la propria fine. In quel passaggio epocale tra Settanta e Ottanta, l’arte poteva e doveva tornare ad essere intesa come un momento liberatorio dalle strutture del reale, come un’eccedenza, un in più, pena la sparizione.

Questa apparente divagazione è in realtà la testimonianza di quale tipo di tensione si determinò in quel momento.

Rubiu, assorto nella ricerca di un’arte-poesia il cui senso e significato potesse indicare la via maestra nella continuità di un moderno da lui interpretato come indistinto dall’avanguardia, era impegnato a trasmettere il pensiero di Brandi. Da questo punto di vista, l’accordo tra Brandi e Rubiu si dimostrava imbattibile, esprimendo una misura storica che davvero poteva indicare il superamento del difficile confronto generazionale al quale si stava assistendo. Memorabili i capisaldi della loro intesa, Morandi, Burri, Pascali.

È nota l’importanza che ha avuto la pittura di Morandi per la formazione della visione estetica di Brandi. Ed è su questa linea che andrebbero ricercate le ragioni di certi suoi ripensamenti: dopo essersi esposto nel ’47 nella difesa dei Quattro artisti fuori strada e poi ancora nel ’49, in quella visione escatologica contenuta nel già ricordato saggio La fine dell’avanguardia, Brandi scrisse il testo per la prima importante monografia su Burri, una pietra miliare nell’interpretazione del senso e significato dell’opera di uno dei maggiori rappresentanti della fase più avanzata della modernità. A farlo fu persuaso dagli argomenti usati da Morandi, che riconosceva nell’artista umbro delle indubbie qualità. Alla redazione di quel volume Rubiu collaborò in forza del suo personale rapporto di stima con l’artista. Quella stessa stima che lo legava a Pascali e che motivò Brandi a scrivere quel testo folgorante per la mostra da Jolas a Milano.

Questo per dire che, in buona sostanza, alla base del rapporto tra Rubiu e Brandi c’era l’idea verificata sul campo che la creatività artistica non conosca contraddizioni e che proliferi piuttosto per vicinanza, per rimandi, per assonanze, per continuità e finanche per opposti. Allora perché meravigliarsi se a segnalare Burri a Brandi non fu Rubiu bensì Morandi, o se per Rubiu non c’era alcuna contraddizione nel sostenere con passione l’amico Pascali o nello scrivere per Manzù o per lo stesso Morandi? Per lui si trattava del medesimo spirito moderno. Ma non tutti la pensavano in quel modo. Emblematica in tal senso la reazione di stizza che accompagnò la sua presentazione della mostra di Manzù alla galleria Marlborough di Roma (cfr. l’intervista che segue).

UN RIFERIMENTO INTELLETTUALE

Rubiu, per le sue scelte, per il suo carattere ma anche per ciò che rappresentava, rispondeva perfettamente alle istanze della nuova generazione, della quale gli artisti che esposero a Razionale Decorativo o a Extemporanea erano una significativa rappresentanza. In lui c’era un’identificazione direi quasi posturale con l’idea di quei giovani di tornare all’atelier, di rientrare nello studio-laboratorio, di recuperare il senso del lavoro artigianale del dipingere, dello scolpire o del modellare, di porsi in una condizione più contemplativa.

Oltre ciò, Extemporanea fu anche un banco di prova sul quale si sono verificate le diverse attitudini che si intersecavano in quel momento. Era allo stesso tempo una mostra e un premio, ma poteva essere interpretata anche come un atto di pittura spettacolarizzato, oppure un modo di violare l’intimità dell’artista ed esibirla al pubblico. In aggiunta, poi, c’era la provocazione della restaurazione del premio, un modo per contestare la contestazione dell’istituzione Premio avviata con la Biennale del ’68, quella contestata appunto. Era una strategia per continuare a spostare l’attenzione su ciò che accadeva prima e dopo l’invenzione dell’opera. Come se per darle senso fosse necessario esporla, fosse indispensabile inserirla in un display che ne aumentasse il significato.

Emergeva in tal modo l’attrezzatura concettuale di cui Sargentini era armato e sul quale si era formato. Essa si presentava sul duplice piano, fenomenologico, sviluppato a partire dall’indagine sull’opera, e socio-politico, attento ai meccanismi del potere – fu così per una serie successiva di mostre, da Ossessione rossa in poi.

Non so se tra gli antefatti di quella manifestazione, nell’intesa tra Rubiu e Sargentini, ci fosse anche quel vecchio discorso mai sufficientemente chiarito sull’atteggiamento tenuto da Pascali durante la Biennale contestata, che non fu di vera contestazione, tanto che gli venne attribuito, seppure post mortem, il premio per la scultura. Fatto sta che Rubiu, nel testo in catalogo, centrò subito la questione: “L’idea è di quelle che fanno storcere il naso. Infatti, cosa c’è di più tradizionale e usurato di una mostra, e di un premio, di pittura extemporanea?”.16

Era un fatto che dopo la Biennale del ’68 i premi erano stati aboliti. Furono ricusati in quanto espressione del potere, così come fu contestato l’ufficio vendite, ritenuto una dimostrazione evidente della mercificazione dell’arte. Ed è anche un fatto che sotto forma di “Leone d’Oro”, il premio venne resuscitato dalla Biennale un paio di anni dopo Extemporanea.

Nell’idea di Sargentini non c’era alcuna intenzione di restaurare antichi rituali, tutt’altro. Rubiu lo sapeva: “…il richiamo alla tradizione era solo un gioco. E più che un gioco, una sfida, una sottile provocazione”. E se fin qui c’era un reciproco intendimento, poi, sulle conseguenze, interveniva una divaricazione. Rubiu guardava alla sostanza, fino al punto di intitolare il suo intervento La verità della pittura, inquadrandola come: “Una verità sperimentata e vissuta, che è sangue e vita”. Mentre Sargentini forniva un’interpretazione dove la pittura si faceva spettacolo.

“Lo spunto mi è nato – scrive nella presentazione – direttamente dalla strada, osservando il rituale capannello di passanti che sostano curiosi alle spalle di un pittore, quando decide di trasferirsi armi e bagagli per dipingere all’aria aperta”.17 Una sfasatura temporanea segnata dalle diverse scelte compiute, ma che andrà appianandosi mano a mano che Sargentini recupererà la storia dell’Attico nella sua interezza. Anni dopo, infatti, con la mostra Les liaisons dangereuses, i due dimostreranno di avere ritrovato la giusta sintonia. Nato da un’idea di Sargentini, il progetto offre la circostanza a Rubiu di confermare la sua vocazione a rintracciare le connessioni che, in una continuità di assonanze, di temi, di forme, di stili, ricuciono le trame dell’arte moderna. Appese ai muri le opere degli artisti preferiti di Rubiu, da Morandi a Burri a Leoncillo, da Pascali a Nunzio.

Che Rubiu avesse la vocazione a connettere, a trovare assonanze, similitudini, continuità, lo aveva dimostrato in tante occasioni. Anche quando si trattò del nuovo aggiunto, Nunzio, immediatamente seppe trovare la continuità con Pascali: “E indubbiamente tra i giovani scultori, è Nunzio […] quello che oggi si presenta nei modi più raggiunti: e non solo per il rigore e la qualità dell’impegno, ma per una volontà di ritorno all’immaginazione, alla poesia. In questo senso […] il suo assunto si rivela lo stesso del Pascali della serie degli animali o delle finte sculture come lui le chiamava”.18

La posizione assunta da Nunzio e dalla sua generazione rappresentava il desiderio generalizzato di un reincantamento per l’arte. Mentre l’artista ripristinava l’opera, il critico recuperava il giudizio e l’interpretazione e il gallerista ritrovava la sua centralità e finanche una sua etica da buon governo. È in questo clima che le istituzioni rispolverarono l’esercizio del premio, e fu in questo contesto che Rubiu, che aveva rinunciato alla dimensione dell’arte come evento e come processo in atto, che aveva preferito ancorarsi a quella tradizione dalla quale discendeva, si presentò come un paradigma capace di indicare una soluzione ai conflitti generazionali attivi in quel momento.

Nel titolo del suo breve intervento, La verità della pittura, egli investì la pratica del dipingere di un compito di grande responsabilità, sottintendendo il superamento dell’impossibilità del fare e dell’interpretare la pittura.

Se in quel titolo echeggia il saggio di Jaques Derrida apparso qualche anno prima, La vérité en peinture, è nella variazione della preposizione, in quel “della” pittura, che Vittorio – che so già che si schernirà – indica una soluzione all’impasse decostruttiva, nella convinzione che l’opera trovi nell’interpretazione la sua verità.

La verità della pittura era un sintetico ma eloquente invito a ritrovare il senso dell’arte, a tagliare il nodo gordiano aggrovigliato attorno all’invisibile e all’indicibile, era una indicazione a far cadere virgolette, trattini e parentesi dal discorso sulla pittura.

Rubiu non aveva mancato però di avvisare di quanto fosse difficile il compito dell’artista, e del critico: “Toccare con mano, per così dire, la verità della pittura, nel suo continuo farsi e disfarsi: una verità che è sperimentata e vissuta, che è sangue e vita”, e dava delle indicazioni:

“…senza l’esibizionismo, e nemmeno la falsa euforia di uno spettacolo troppo reclamizzato”. Confermava così la giustezza di quella scelta, metteva in guardia dagli eccessi di certo concettualismo e al contempo avvertiva della necessità di una nuova etica dell’arte: “…era bello e persino edificante osservare gli artisti addentrarsi nel loro lavoro, concentrarsi e distrarsi, fare gruppo ma nel modo più naturale e spontaneo, senza costituirsi in gruppo”.19

Ed era così, con questa consapevolezza, che si richiudeva il circolo dell’inattualità.

Arte e Critica, n. 95, autunno – inverno 2020, pp. 46-58.

NOTE

1. V. Brandi Rubiu, Scritti tra arte e vita, Castelvecchi, Roma, 2019, p. 172, di seguito citato come SAV; già pubblicato in AA.VV., L’agave su lo scoglio. 15 artisti e il mare, Electa, Milano, 1987.

2. G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Nottetempo, Roma, 2008.

3. V. Brandi Rubiu, SAV, p.118; già pubblicato come Il caso Pascali, in “Corriere della Sera”, 29 giugno 1969.

4. V. Brandi Rubiu, Vita eroica di Pascali, prefazione di F. Sargentini, Castelvecchi, Roma, 2013; già apparso nelle Edizioni del Gruppo Taranto, Taranto, 1997, e in V.Rubiu, Una vita in breve, Edizioni della Cometa, Roma, 2007; il testo è un ampliamento del precedente apparso nella monografia Pino Pascali, De Luca, Roma, 1975, presentazione di C. Brandi.

5. C. Brandi, Scritti sull’arte contemporanea, Einaudi, Torino, 1976, p. 367.

6. V. Brandi Rubiu, SAV, p. 113; già pubblicato come V. Rubiu, Acqua fatta d’acqua, in “La Fiera Letteraria”, 28 dicembre 1967. Per sottolineare il valore acquisito dal concetto brandiano di forza d’immagine, centrale della pratica critica di Rubiu e della sua estensione, vale la pena citare una frase di Filiberto Menna tratta da un intervento a un convegno che si tenne a Mantova nel ’78: “Parlano di una natura ritrovata, come una più larga e profonda dimensione del vitale. Mettono nei loro lavori l’acqua, la terra, il fuoco, le piante, gli animali, la lana, il carbone, gli stracci. Con le loro mani ricostruiscono pezzi di natura, riscoprono il potere magico della nominazione chiamando mare un poco d’acqua colorata d’anilina”.

7. V. Brandi Rubiu, Vita eroica di Pascali, op. cit., pp. 24-25.

8. Ivi, p. 30.

9. V. Brandi Rubiu, SAV, p. 135; già pubblicato come V. Rubiu, Steve Paxton. La danza come scultura, in “Corriere della Sera”, 5 agosto 1973.

10. V. Rubiu, Una vita in breve, Edizioni della Cometa, Roma, 2007, p. 52; già in V.Rubiu, Musica e Danza in Usa, “Data”, n. 13, Milano, 1975.

11. Ivi, p. 52.

12. V. Rubiu, “Un gallerista precursore”, in L’Attico 1957/1987. Trenta anni di pittura, scultura, musica, danza, performance, video, a cura di R.Lambarelli, L.Masina, F.Sargentini, Arnoldo Mondadori Editore/De Luca Editore, Milano-Roma, 1987, p. 75.

13. Ivi, p.6.

14. L. Carluccio, Le mostre a Torino, in “La Gazzetta del Popolo”, 19 aprile 1981.

15. T. Trini, cit. in Nico Orengo, Chi accusa e chi si difende, “La Stampa”, 22 maggio 1982.

16. V. Rubiu, “La verità della pittura”, in Extemporanea, presentazione di F. Sargentini, note critiche di R. Lambarelli, testi di P. Bucarelli, F. Menna, A. Bonito Oliva, V. Rubiu e R. Lambarelli, Associazione Culturale L’Attico, Roma, 1984, p. 10, fasc. II.

17. Ivi, p. 5, fasc. I.

18. V. Brandi Rubiu, SAV, p. 179.

19. V. Rubiu, “La verità della pittura”, op. cit., p. 10.