Roberto Lambarelli: Penso da tempo a questa intervista, con l’idea di raccogliere una testimonianza su una lunga stagione che ti ha visto protagonista prima di tutto come gallerista, ma anche come donna di cultura e frequentatrice del mondo dell’arte al di qua e al di là dell’Oceano. In particolare, essendo la tua esperienza incentrata nell’attività di gallerista a New York a partire dagli anni ottanta, credo tu possa dare un contributo considerevole nel capire il delicato passaggio dagli anni settanta agli ottanta e poi ancora al decennio successivo.

Penso inoltre che tu abbia avuto un ruolo importante nel sostegno agli artisti italiani nei primi anni ottanta – periodo in cui collaborammo anche insieme per la realizzazione di alcune mostre – ma anche in quell’apertura dell’America al mondo: dopo l’Italia, il Sud-America, e poi i paesi orientali e quelli dell’Est. Da dove vuoi iniziare il tuo racconto?

Annina Nosei: Mi viene in mente che nell’‘83 decisi di fare una mostra a Mario Schifano. Lo consideravo e lo considero un’icona dell’arte italiana degli anni ’60, della Scuola di Piazza del Popolo.

Le prime volte in cui potevo uscire da sola, dopo il liceo, ottenevo il permesso da mio padre perché ero amica di Franco Angeli. A mio padre, severo professore di latino e greco, Franco era molto simpatico. Lo trovava dignitoso, perbene, gentile e in aggiunta era anche comunista, e questo gli piaceva. Se c’era Franco, potevo uscire. Per lui mettevo da parte le calze di nylon usate, con le quali poi lui faceva i quadri. Anche questo divertiva molto mio padre.

Così quando Mario affittò una casa ad Ansedonia, non lontano dalla mia, io gli proposi una mostra nella mia galleria. Durante quell’estate dipinse una serie di quadri sul tema del giardino botanico. A New York, Ileana Sonnabend, che aveva saputo della mostra, mi chiama al telefono invitandomi a pranzo con Michael Sonnabend.

RL: Quale è stato il tuo rapporto con Ileana Sonnabend?

AN: Con Ileana ho lavorato dal ’63 al ’64 nella sua galleria di Parigi.

RL: Cosa ti chiedeva in quella circostanza?

AN: Era curiosissima della mostra di Schifano. I quadri li portò con sé a New York la compagna di Schifano, perché lui nel frattempo era andato in prigione, nel carcere di Frosinone: l’avevano trovato con della cocaina a un distributore di benzina.

RL: Quali erano le curiosità di Ileana nei confronti di Mario?

AN: Al ristorante mi chiese moltissimo dei suoi quadri. Sapevo che negli anni ’60 c’era stato un problema tra loro, Ileana avrebbe voluto presentare e rappresentare l’opera di Schifano in America. Le piacevano i quadri monocromi, quelli con lo smalto, bellissimi, che Mario faceva in quegli anni. Io ero molto curiosa di sapere perché questo non fosse successo, considerando pure la passione che Ileana dimostrava ancora, vent’anni dopo, parlando di lui. Cosa era successo? Perché Ileana aveva tagliato i ponti?

RL: Già, che cosa era successo, perché Ileana aveva tagliato i ponti con Schifano?

AN: Ileana mi ha raccontato che a quel tempo doveva fare la mostra di Mario. Aveva pensato moltissimo ai quadri monocromi che aveva visto a Roma. Mario, però, in un certo senso la tradì, perché per la mostra le presentò dei lavori di plastica, con il tema della televisione, e a lei questo non era piaciuto. Ebbero una discussione e stranamente lei non accettò quei lavori su quel tema.

RL: Perché dici stranamente?

AN: Dico stranamente perché non ho mai capito quali fossero questi lavori di plastica che Ileana non ha amato… Durante la conversazione le ho parlato di Fontana, dei suoi teatrini di plastica, poi delle plastiche di Carla Accardi, cercavo di capire a cosa si riferisse, ma non fu chiara, lei che era aperta a tutte le nuove idee.

RL: Per Schifano fu un brutto colpo.

AN: Quella decisione gli impedì di conquistare un interesse da parte del pubblico americano. Con quella mancata mostra venne meno anche una verifica per l’arte italiana di quegli anni, che non è una versione italiana della Pop Art. Nei quadri monocromi di Mario c’era anche una connessione con Rauschenberg, e questo piaceva moltissimo a Ileana. Leo Castelli era più per la Pop Art, lei, piuttosto, era per Rauschenberg.

RL: Torniamo a te. Quando hai aperto la tua galleria? All’inizio degli anni ottanta?

AN: Sì, nel maggio del 1980.

RL: E quale è stata la prima mostra?

AN: Una mostra di gruppo, e poi nell’autunno, quando è iniziata veramente la stagione, feci Paladino. Lo avevo visto durante l’estate, ma anche prima di aprire la galleria, facendo la curatrice privata, avevo messo dei lavori di Sandro Chia in una mostra intitolata Memory.

RL: Dove avevi fatto questa mostra?

AN: Nel C Space, uno spazio alternativo.

RL: A New York?

AN: Sì, a New York, e anche in un altro spazio alternativo nell’Arts Building avevo fatto un’altra mostra intitolata Painting, dove avevo esposto un quadro di Chia.

RL: Quindi, la galleria è partita così, con un’attenzione agli artisti italiani nel passaggio tra ’70 e ’80.

AN: In quel periodo feci anche la mostra di Tatafiore, poi una collettiva dove esposi una grande opera di Clemente, poi dei disegni di Cucchi.

RL: C’è stato un momento in cui gli italiani hanno avuto una centralità. È coinciso con la tua apertura e con l’attività di Gian Enzo Sperone in società con Fischer e Westwater?

AN: Sì, è così.

RL: Prima non ti ho chiesto come hai conosciuto Ileana Sonnabend.

AN: All’inizio degli anni sessanta andai a Parigi al seguito del Living Theatre, con un gruppo misto con Act of Rome di Carmen Scarpitta e Rospo Pallenberg. In un lavoro teatrale che si chiamava The Gift, dove facevo l’interprete sul set per quelli di Mondo Cane, il regista, Ken Dewey, disse a me e a un’altra ragazza di improvvisare qualcosa mentre cambiavano le scene. In quel periodo, nel ’63, chi faceva improvvisazione faceva delle stupidaggini tipo mimi ecc. e a me non andava di fare quelle cose, così sono scesa dal palcoscenico, sono andata davanti a una coppia di persone e le ho semplicemente detto chi ero: figlia del professor Nosei, studentessa di Giulio Carlo Argan, tesi di laurea su Marcel Duchamp e così via. La persona che era di fronte a me, alla quale dissi quella serie di cose, era proprio Ileana Sonnabend che, per tutta risposta, mi offrì di lavorare nella sua galleria.

RL: Una coincidenza straordinaria. E per quanto tempo ci hai lavorato?

AN: Da settembre del ’63 fino a giugno del ’64, l’anno in cui Robert Rauschenberg vinse il Leone d’oro alla Biennale di Venezia. Per quella occasione ho scritto tutte le biografie a macchina, ho compilato le schede per inviare i quadri da New York e da Parigi e, visto che erano andati a finire alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, dove era direttore Alan Solomon, abbiamo dovuto trasportarli noi in Biennale. Ma questa è una storia nota.

RL: Che mostre hai seguito dalla Sonnabend a Parigi?

AN: Una delle prime fu una bellissima mostra di Chamberlain, poi un’altra fantastica con i disegni dell’Inferno di Rauschenberg. Ricordo anche che Michael Sonnabend, che era uno studioso di Dante, veniva in galleria e mi leggeva la Divina Commedia… Poi un’altra mostra bellissima, con dei lavori di Andy Warhol che Alain Jouffroy, un poeta francese, ha chiamato gli “intollerables”, gli intollerabili, la sedia elettrica viola, i suicidi che si buttavano dalla finestra e le scatolette di tonno avvelenate. Ricordo anche una personale di Pistoletto, fu in quell’occasione che conobbi Gian Enzo Sperone, che era venuto a Parigi per la mostra.

RL: Poi sei andata a Los Angeles?

AN: No, avevo vinto la Fulbright, così cominciai ad insegnare all’Università del Michigan, poi andai alla UCLA. Arrivai a Los Angeles dopo, nell’estate del ’65. Rauschenberg mi aveva detto di andare a conoscere John Weber, così andai a trovarlo alla Dwan Gallery, dove era in corso la mostra di Mark di Suvero; vidi anche degli stupendi lavori di Kienholz e le mostre della Minimal Art e di Carl Andre. Poi ho cominciato ad uscire con John per un anno. Dopo non ci sono più uscita, ci siamo sposati.

RL: Ma quando hai aperto la tua galleria, perché hai cominciato con gli italiani? Qual era la tua idea?

AN: Perché ho fatto gli italiani?

RL: Con tutto il tuo passato, Parigi, poi il Michigan, Los Angeles, New York…

AN: Dunque, perché… eravamo alla Minimal Art… nel ’74 insegnavo al Kingsborough Community College of The City University di New York e lì ero anche la direttrice della galleria. Nel ’75 dovevo diventare di ruolo, ma l’Università tagliò il budget e non mi rinnovarono l’incarico. Feci causa con una class action, un’azione di gruppo, perché l’Università aveva licenziato tutte le donne. Fatto sta che in seguito mi misi a fare delle mostre, come curatrice, ma anche a vendere delle opere d’arte. Così conobbi Larry Gagosian. Insieme abbiamo fatto un sacco di affari. Lui viveva a Los Angeles e prese un loft come ufficio di New York. Lo prendemmo insieme, dividendo le spese. Ad un certo punto gli chiesi se potevo usarlo per fare delle mostre. Il mio primo interesse non fu rivolto tanto all’arte italiana ma a ciò che veniva dalla California, in particolare dal California Institute of the Arts, CalArts, dove insegnava Baldessari. Gli artisti che venivano da lì appartenevano ad una specie di nuova figurazione americana. Artisti come David Salle, al quale feci la prima mostra. Venendo in Italia d’estate, mi interessai alla nuova figurazione italiana che in quel periodo si chiamava Arte Cifra, e attraverso Lucio Amelio mi avvicinai a quegli artisti.

RL: Paladino, che esponeva da Lucio Amelio, è stato uno dei primi che hai esposto, e anche Tatafiore, con il quale hai lavorato, era un artista di Lucio Amelio. A Roma, poi, hai iniziato una collaborazione con Fabio Sargentini…

AN: Sì, Fabio lo conoscevo da tempo, da quando collaborava con il padre all’Attico. Gli avevo presentato John Weber, gli artisti americani, Sol LeWitt e gli altri.

RL: Insomma, i rapporti erano di vecchia data. E quando hai cominciato a seguire i più giovani?

AN: Non ricordo bene. Forse mi è venuto in mente stando a Roma…

Nella mostra di gruppo, di cui ti parlavo prima, c’erano Clemente, Chia, Cucchi, Paladino e anche Tatafiore. La mostra di Paladino è dell’ottobre 1980. Poi venne David Salle e via dicendo.

Per me Paladino più che Transavanguardia era l’artista italiano, italico. Questa era per me la ragione di quella scelta. Mi faceva venire in mente, non so se dico una sciocchezza, Sironi. Anche se erano dei piccoli disegni, mi facevano venire in mente gli italici. Nella mia mente magari contorta, mio padre era un latinista, un filologo, io cercavo sempre l’etimologia, in tutti i linguaggi, visuali o musicali, ma anche nel ballo cerco l’etimo, cioè l’inizio del significato. Nel caso di Paladino, quasi indipendentemente dalla sua bravura formale, mi piaceva l’italianità.

RL: Interessante questa tua visione. Tu lo decontestualizzavi dal gruppo, da quello che poteva rappresentare in quel momento. Ne leggevi formalmente il lavoro e vi riconoscevi dentro la tradizione italiana.

AN: Sì, perché da una parte c’era la Magna Grecia, ma dall’altra c’erano gli italici; io riconoscevo questa parte.

RL: Hai sempre applicato questo metro di lettura per le opere? Tutte le volte che hai fatto gli italiani ci leggevi questa appartenenza?

AN: Gli italiani li ho letti un po’ meno, ma quando ho mostrato altri artisti, anche più recenti, penso ad esempio all’ultima che ho venduto tanto, Heidi McFall, un’artista americana dell’Iowa, in lei ho visto la ragione del suo lavoro legato alle sette americane, nate nel XVIII secolo, come i Mormoni, gli Oneida o i testimoni di Geova. Questi pionieri partecipano a dei principi di integrità del lavoro.

RL: Nel lavoro di Basquiat cosa vedevi?

AN: Sono varie le cose che ho visto in Basquiat. Il mio interesse per lui era ampio, ci ho visto New York, la nuova società di New York. Era geniale la maniera con cui era vicino alla pittura modernista, alla Matisse, con un linguaggio contemporaneo. Jean-Michel scrive sulle tele, non scrive solo le parole, ma scrive la pittura. Il suo modo di dipingere è diretto, non è illustrativo, è difficile per me spiegarlo perché non sono un critico. E anche l’aspetto caraibico…

RL: Il suo era un linguaggio estremamente asciutto e se vuoi, per molti aspetti, primitivo, ma riusciva ad avere dal punto di vista formale un grande equilibrio.

AN: Jean-Michel era molto giovane ma era anche molto, molto intelligente.

RL: Questo lo si capisce dal lavoro.

AN: Aveva una grande curiosità per il significato delle cose, per le idee, per la cultura. Adesso ti faccio vedere.

RL: Mentre cerchi delle immagini, posso chiederti quando hai chiuso la galleria?

AN: Nel 2006.

RL: E non hai pensato di tornare a Roma?

AN: No, non ci ho pensato. Anche perché voglio andare e venire.

RL: Ecco le immagini.

AN: Quando ho visto i suoi quadri al PS1, ho fatto il confronto con Twombly. Magari lui sapeva chi era Twombly ma non lo conosceva molto, fui io a regalargli il catalogo ragionato. Lui andava molto nei musei, era molto curioso, desideroso di imparare.

RL: Ma quando si pensa ai graffiti…

AN: I graffiti non c’entrano. I suoi graffiti erano come poesia concreta sul muro, non erano come quelli dei cosiddetti graffitisti, che sono di una generazione precedente.

RL: Da dove ti deriva questa attitudine al confronto, alla scelta degli artisti?

AN: Credo venga fuori dalla mia preparazione, ho studiato con Giulio Carlo Argan, ma anche con mio padre. Però il mio interesse è per l’attualità. Per esempio Shirin Neshat, un’artista musulmana, persiana, iraniana, e più di recente un’egiziana del Cairo, Ghada Amer, sunnita o sciita non ricordo.

RL: Torniamo alla tua formazione…

AN: Ti voglio raccontare un aneddoto “duchampiano”. Dopo la mia tesi di laurea su Duchamp, tradussi Marchand du sel di Sanouillet, così chiesi l’autorizzazione a Duchamp, e lui me la concesse. Qualche tempo dopo Duchamp venne a Roma, prendemmo un appuntamento per un incontro.

Anni dopo, avrò avuto una quarantina d’anni, a New York parlando con una motivational therapist raccontavo che ero di pessimo umore, che non andava bene niente, lei cercava di consolarmi… “Ma questo?” “No!” “Ma Duchamp?” “No!” “Ma come!”. C’era rimasta male pure lei. “Perché?” dice lei. “Ah, sono delusissima di Duchamp”…

Quando Marcel Duchamp venne a Roma stava da Baruchello, rispettabilissimo artista molto mondano, ed io, ventenne, andai a trovarlo, ero arrabbiata, anche allora ero arrabbiata con il mondo, in cerca di una soluzione per la mia vita. Ne parlai a Duchamp, immaginavo che lui mi potesse dare un consiglio, una dritta; lui mi rispose in francese “Il faut que tu te transforme en argent”. Una parola! Cercare di farsi pagare da Marcello Rumma per la traduzione di Marchand du sel, che volle pubblicare nelle sue edizioni! Quando mai ti trasformi in “argent”?

Ci rimasi male perché, insomma, trasformarsi in “argent”… Una ventina di anni dopo, proprio il giorno in cui tornavo a casa dalla terapista trovai davanti alla porta quel libro di Calvesi, Duchamp e la costruzione di un simbolo, mi pare si intitolasse così…

RL: Si intitolava Duchamp invisibile. La costruzione del simbolo.

AN: Esatto. Non ricordo se nell’introduzione o nelle note Calvesi scrive che ha usato la mia traduzione perché aveva dei sottofondi alchemici. Di colpo mi si è aperta la mente e ho capito cosa voleva dire Duchamp quando mi disse “Il faut que tu te transforme en argent”.

RL: Bellissima questa storia. Prima dicevamo della tua tesi su Duchamp. Dopo avrai scritto delle cose, ti ricordi?

AN: Non mi ricordo, avrò scritto delle dichiarazioni.

RL: Non collaborasti anche con “Marcatré”?

AN: Eh sì, forse, anni fa e anche una cosa su “Metro”. Mi ricordo di aver avuto una piccolissima collaborazione con una rivista di un’amica lacaniana, che si chiama “Lacanian Ink”. A lei ho raccontato un episodio riguardo Manzoni, te lo ri-racconto? Già è scritto là…

RL: Raccontalo di nuovo.

AN: Insomma, ad un certo punto divorziai da John Weber e come conseguenza dovemmo dividere le nostre opere d’arte. Ci fu così uno scambio di telefonate del tono: “Scusa John, calmati un po’, stai cercando di prendere più del necessario”, e lui: “Ma assolutamente no, Annina, sono un gentiluomo, siamo amici non ti preoccupare” e prosegue: “Cara Annina, mi sono dimenticato di dirti… tu hai quel disegno di Lichtenstein, Il tempio di Apollo; perchè non lo scambiamo? Tu mi dai quello, in cambio ti dò un Manzoni”, ed io rispondo: “Scusa John, ma quale Manzoni? Non ricordo che tu possieda un Manzoni”, e lui candido: “Sai, siccome noi stiamo divorziando, io ti ridò te stessa e tu mi dai Lichtenstein”. Manzoni mi aveva firmato come opera d’arte. Lo scambio fu impossibile, Manzoni è al di là del commercio.

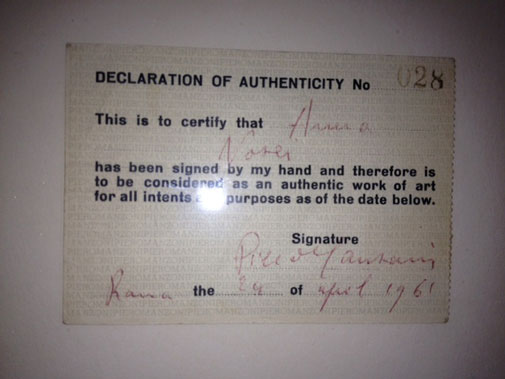

RL: Tu sei dunque una delle sculture viventi di Manzoni?

AN: Mi ha firmato la mano e il certificato lo dimostra.

RL: Non ti ricordi cos’altro hai scritto?

AN: Nient’altro. O forse una frase, quando è morto Jean-Michel, di rimpianto e di arrabbiatura. È un peccato che sia morto così…

RL: Così come… Nel film su Basquiat, quello fatto da Schnabel, si racconta…

AN: No quello è un disastro.

RL: Il film racconta una storia…

AN: La racconta male.

RL: Nel film ci sei dentro anche te…

AN: Ma no! Non ci sono io, c’è un’attrice, che si chiama Elina Löwensohn. Secondo me l’hanno scelta per il nome e per il fatto che è romena. Sai Elina / Annina, romena / romana, l’hanno scelta per questo.

RL: No dai! È divertente, un po’ duchampiana…

AN: Secondo me sì. Lei è venuta pure a trovarmi, abbiamo parlato… Chi ha interpretato la parte molto bene è stato Jeffrey Wright nei panni di Jean-Michel, bravissimo; considera che non lo conosceva, aveva visto soltanto un piccolo spezzone di documentario, eppure è stato di una bravura pazzesca.

RL: Questo non c’entra con la storia.

AN: Lo script e il film sono pieni di errori notevoli. Sembra per esempio che Jean-Michel ad un certo punto sia l’assistente di Schnabel, ma non è mai stato così, semmai lui ha avuto degli assistenti. C’è un film che lo rappresenta meglio, si chiama The Radiant Child della regista Tmara Davis. Un documentario più veritiero il cui titolo è tratto da un articolo di René Ricard, pubblicato su “Artforum”, che fu molto importante per l’inizio della carriera di Jean-Michel. Ma il film di Julian Schnabel non è biograficamente corretto.

RL: Ricordavo il film in realtà perché mi interessava capire se era attendibile rispetto a te, rispetto al passaggio di Jean-Michel dalla tua galleria a quella di Mary Boone. Come sono andati i fatti?

AN: Quando sono ritornata a New York dall’Italia, nell’estate dell’‘82, ho trovato Jean-Michel che prendeva droghe pesanti. Allora ho cercato di aiutarlo, sono andata anche da quella terapista di cui parlavo prima chiedendole un parere. Lei disse che mi rispondeva come aveva risposto anche a genitori di ragazzi che avevano lo stesso problema, che purtroppo non c’era modo di aiutarlo. Jean-Michel mi chiese di non dirlo a suo padre.

RL: Se volevi aiutarlo dovevi coinvolgere la famiglia. Cosa hai fatto?

AN: Non c’era modo di aiutarlo, non dava retta a nessuno, non ha mai dato retta a nessuno.

RL: Ma prima non si drogava? Tu sei rientrata ed era successo quindi qualcosa di pesante…

AN: Prima era marijuana, forse un po’ di cocaina, ma dopo era eroina. A quel punto due cose sono venute fuori: la prima, che non poteva più lavorare nel mio basement. Così gli proposi di prendere un appartamento altrove. Gli ho affittato un loft a Crosby Street facendomi garante. L’altra, che lui voleva fare a tutti i costi una mostra, indipendentemente dalla mia galleria, con la Fun Gallery di Patti Astore fu una mostra bellissima.

Abbiamo ancora collaborato assieme, organizzammo una mostra alla Galerie Delta di Rotterdam; lui continuava a stare in Crosby Street con Suzanne Mallouk, che poi ha scritto un libro che racconta di questo periodo e della droga. Fu in quel momento che Bruno Bischofberger lo invitò in Svizzera, cercò di aiutarlo, gli organizzò la mostra da Mary Boone, ma i quadri non erano più belli come i precedenti.

RL: Come sono stati i rapporti tra Basquiat e Mary Boone?

AN: Credo che presto Mary Boone si sia stancata della posizione di Jean-Michel; lei era una donna molto precisa, molto professionale. E di nuovo intervenne Bruno Bischofberger, presentandolo a Andy Warhol e organizzando quella famosa mostra in collaborazione. Famosa ma che non ebbe successo. Jean-Michel rimase molto deluso, circondato da avvoltoi, dalle persone peggiori del mondo dell’arte di New York che andavano da lui portandogli via i quadri per niente. Quadri che non erano più un granché e così le cose andarono peggiorando sempre più.

RL: Nel film, un personaggio che non appare minimamente è Francesco Clemente, che invece in quel periodo aveva rapporti con loro.

AN: Con loro chi?

RL: Con Warhol e Basquiat.

AN: Io non lo so.

RL: Ad un certo punto i tre fecero anche un lavoro assieme. Così mi pare di ricordare e per questo ti chiedo conferma.

AN: Io non me lo ricordo. So che Clemente appare come se fosse amico, ma all’inizio non c’era tanta amicizia. Non mi ricordo.

RL: Forse il rapporto tra Clemente e Basquiat fu mediato da Warhol.

AN: All’inizio Jean-Michel non c’era.

RL: Che successe alla morte di Warhol?

AN: Basquiat fu molto colpito dalla morte di Andy Warhol. Sapendolo, andai a trovarlo. Lui piangeva, si lamentava di quella gente terribile che andava a trovarlo per portargli via i lavori. Diceva che dopo la morte di Warhol non sapeva più con chi parlare.

RL: Potesti fare qualcosa per aiutarlo?

AN: Era difficile. Non volevo avere a che fare con quelli che andavano lì e gli portavano via i quadri. Era difficile tirarlo fuori da quella situazione.

RL: A New York in quegli anni c’è stato un susseguirsi di varie fasi di moda, c’è stata anche la moda degli italiani, poi quella dei sudamericani e così via. Tu hai contribuito…

AN: Sì, sono stata io…

RL: Tu assieme a Gian Enzo nel caso degli italiani…

AN: Gian Enzo è venuto dopo, con i sudamericani… Quando ho conosciuto Galán mi sono entusiasmata.

RL: Gli italiani li avevi conosciuti naturalmente a Roma, mi ricordo dei primi rapporti… I sudamericani, invece, come li hai conosciuti?

AN: Attraverso la psicoanalista lacaniana di Buenos Aires, Josephine Ayersa. Lei mi ha presentato gli artisti di Buenos Aires, Kuitca, Graciela Hasper. Ricordo le resistenze di John Weber. Mentre aveva accettato gli italiani, era venuto in Italia, li aveva conosciuti di persona, era resistente nei confronti dei sudamericani. Quando ho cominciato a proporre quegli artisti facemmo delle lunghe discussioni. Non riusciva ad accettare il fatto che ci fosse questo spostamento di centralità. Però appena John vide i lavori di Julio Galán cambiò idea. Non che cambiò idea sulla questione della centralità dell’arte, però disse: “Julio Galán è un grandissimo artista”.

RL: Poi ci sono stati dei cambiamenti, queste mode si sono…

AN: Non so se fosse una moda…

RL: D’accordo, diciamo un momento di attenzione particolare per una situazione.

AN: Sì, in questo caso Gian Enzo mi è venuto dietro e poi ci ho litigato, perché mi ha portato via Kuitca. Io avevo la mostra programmata dopo tre mesi…

Recentemente ho conosciuto un’artista argentina che mi piace molto, si chiama Alejandra Seeber, ho già venduto un suo quadro e uno ce l’ho a casa mia. In Argentina ho visto che il museo d’arte moderna ha fatto la mostra di Graciela Hasper e nella Fondazione per l’arte contemporanea c’era l’installazione di Liliana Porter e nella collezione generale c’erano tutti gli artisti che ho esposto e lanciato.

RL: Mi sembra che tu abbia sempre avuto un grande intuito; e forse lo si deve alla tua formazione classica, che ti porta sempre all’origine del lavoro.

AN: Del significato.

RL: Con una profondità, con una radice.

AN: La radice sì, quella filologica è quella che mi interessa.

Arte e Critica, n. 78, primavera – estate 2014, pp. 60-63.